青少年心理健康危机:精神科流行病学的新挑战与应对

近年来,青少年心理健康问题日益成为社会关注的焦点。从抑郁症、焦虑症到自伤、自杀行为,精神科流行病学的研究显示,青少年心理疾病的发病率正呈现显著上升趋势。这一现象不仅影响个体成长,也对家庭、学校乃至整个社会提出了严峻挑战。本文将探讨青少年精神疾病的流行病学特点、影响因素及应对策略。

一、青少年精神疾病的流行病学现状

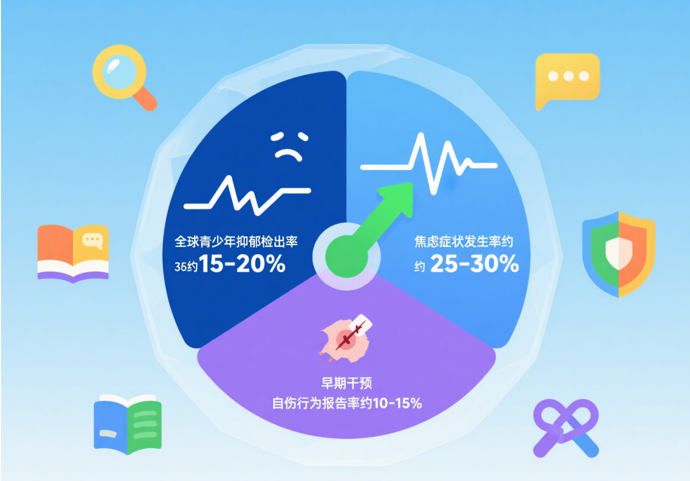

流行病学数据显示,全球约10%-20%的青少年存在不同程度的心理健康问题,其中抑郁症、焦虑症、注意缺陷多动障碍(ADHD)和进食障碍是最常见的诊断。

1)抑郁症:世界卫生组织(WHO)指出,抑郁症是青少年致残的主要原因之一,约5%-10%的青少年曾经历抑郁发作。

2)焦虑症:研究显示,约25%的青少年在某个阶段会经历焦虑症状,其中社交焦虑和广泛性焦虑障碍(GAD)最为普遍。

3)自伤与自杀行为:自杀已成为15-29岁人群的第二大死因,而自伤行为(如非自杀性自伤,NSSI)在青少年中的发生率高达15%-20%。

这些数据表明,青少年心理健康问题已从“个别现象”演变为“公共卫生危机”,亟需系统性干预。

二、青少年心理问题的影响因素

精神科流行病学研究发现,青少年心理健康问题的发生是生物、心理、社会多重因素交互作用的结果:

1. 生物学因素

1)遗传易感性:家族中有精神疾病史的青少年患病风险更高。

2)神经发育变化:青春期大脑前额叶(负责决策和情绪调节)发育不成熟,易导致冲动行为和情绪波动。

2. 心理因素

低自尊、完美主义:对自我要求过高或长期自我否定可能引发抑郁或焦虑。

创伤经历:童年虐待、校园霸凌等创伤事件与PTSD(创伤后应激障碍)密切相关。

3. 社会环境因素

1)学业压力:应试教育下的高强度竞争是焦虑和抑郁的重要诱因。

2)家庭关系:父母离异、家庭暴力或过度控制都会影响青少年心理健康。

3)社交媒体:网络成瘾、网络暴力、外貌焦虑等问题加剧了青少年的心理负担。

三、如何应对青少年心理健康危机?

1. 早期筛查与干预

1)学校应定期开展心理健康筛查,建立心理档案。

2)家长需关注孩子的情绪变化,如长期情绪低落、社交退缩、成绩骤降等信号。

2. 加强心理健康教育

1)将心理健康课程纳入学校教育体系,帮助青少年掌握情绪管理技巧。

2)减少对精神疾病的污名化,鼓励求助行为。

3. 家庭与社会支持

1)父母应避免过度施压,采用“权威型”而非“专制型”教养方式。

2)政府和社会组织需增加心理咨询资源,降低求助门槛。

4. 科技与政策的结合

1)利用AI心理评估工具进行大规模筛查。

2)推动立法保障青少年心理健康,如限制社交媒体对青少年的负面影响。

四、结语

青少年是社会的未来,他们的心理健康问题不容忽视。精神科流行病学的研究不仅揭示了问题的严重性,也为干预提供了科学依据。只有家庭、学校、医疗系统和社会多方协作,才能有效减少青少年心理疾病的发生率,帮助他们健康成长。

如果你或身边的人正面临心理困扰,请记住:寻求帮助不是软弱,而是勇敢的第一步。